ロボット自動化が進まない小売業界の事情

2021年11月25日

小売業においてロボット自動化が進まないのは、主に次のような原因です。

一人の担当業務が多岐にわたる

多品目小ロット販売

形状や性質が様々で扱いづらい

それぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

小売業は一人の担当業務が多くて自動化できない

小売業では業務が多く、しかも一人の従業員がそれらをこなさなければならないという場合が少なくありません。ロボットが最も得意とするのは単純作業の反復動作です。しかし、小売業では反復動作が少ないので、自動化には不向きと言えます。

したがって、多くの業務を1台のロボットで行うことを考えると、開発に費用と時間が掛かるでしょう。つまり、事業規模によっては費用対効果が優れていないということになります。

小売業は多品目小ロットでの販売が主

小売業の販売形態は多品目小ロットの場合が多いという特徴があります。製造業ではロボットによる自動化が導入されていますが、小売業と比較すると同じロットでの生産数は多いでしょう。したがって、製造業とは異なり、多品目小ロットという形態が多い小売業にはロボットの導入が向いていません。

小売業の商品は形状や性質が様々で扱いづらい

前述した項目とも関係しますが、小売業の商品は形状や性質が様々です。中でも顕著なのが食品でしょう。したがって、食料品スーパーの場合には形状や性質が一つ一つ異なり、さらに種類も豊富なのでロボットを導入することは難しい状況です。

ロボット自動化による効果は大きいと言えますが、食料品スーパーなどの小売店ではその効果が十分発揮できないことになります。今後、ロボットの技術革新が進むことで、食料品などにも対応できる可能性はあるでしょう。ただし、現状では少し難しく、ロボットを導入して十分な効果が得られるとは考えられません。

-----------------------------------------------------------------------

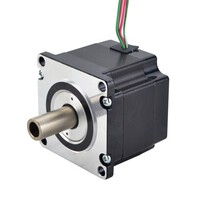

skysmotor.comは精密遊星ギアボックスモータとユニポーラステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

一人の担当業務が多岐にわたる

多品目小ロット販売

形状や性質が様々で扱いづらい

それぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

小売業は一人の担当業務が多くて自動化できない

小売業では業務が多く、しかも一人の従業員がそれらをこなさなければならないという場合が少なくありません。ロボットが最も得意とするのは単純作業の反復動作です。しかし、小売業では反復動作が少ないので、自動化には不向きと言えます。

したがって、多くの業務を1台のロボットで行うことを考えると、開発に費用と時間が掛かるでしょう。つまり、事業規模によっては費用対効果が優れていないということになります。

小売業は多品目小ロットでの販売が主

小売業の販売形態は多品目小ロットの場合が多いという特徴があります。製造業ではロボットによる自動化が導入されていますが、小売業と比較すると同じロットでの生産数は多いでしょう。したがって、製造業とは異なり、多品目小ロットという形態が多い小売業にはロボットの導入が向いていません。

小売業の商品は形状や性質が様々で扱いづらい

前述した項目とも関係しますが、小売業の商品は形状や性質が様々です。中でも顕著なのが食品でしょう。したがって、食料品スーパーの場合には形状や性質が一つ一つ異なり、さらに種類も豊富なのでロボットを導入することは難しい状況です。

ロボット自動化による効果は大きいと言えますが、食料品スーパーなどの小売店ではその効果が十分発揮できないことになります。今後、ロボットの技術革新が進むことで、食料品などにも対応できる可能性はあるでしょう。ただし、現状では少し難しく、ロボットを導入して十分な効果が得られるとは考えられません。

-----------------------------------------------------------------------

skysmotor.comは精密遊星ギアボックスモータとユニポーラステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

Posted by patricia at

15:33

│Comments(0)

3Dプリンタとラピッドプロトタイピング

2021年11月19日

ラピッドプロトタイピングは、試作品を開発する方法の一つです。製品開発では、設計した製品の性能や問題点を確認するために、試作品を活用します。そのなかで、試作品開発を短期間でおこなえるラピッドプロトタイピングの必要性が高まっています。今回は3Dプリンタを用いたラピッドプロトタイピングの概要とメリット、種類などについて解説します。

3Dプリンタを利用したラピッドプロトタイピングとは? 短期間で試作品を製作可能

ラピッドプロトタイピング(RP)は、ラピッド(早い)とプロトタイピング(試作)の名前のとおり高速試作ともよばれ、さまざまな方法を用いて短期間で試作品を製作します。従来、試作品は粘土や木を用いて職人が製作する方法が一般的でした。しかし、この方法では時間がかかり、コストも高くつきます。加えて近年では、製品の開発サイクルは短くなっていく一方です。それにともない、短い時間で試作品を作るニーズが高まってきました。

当初、ラピッドプロトタイピングは、製品の形状のみを再現する方法として採用されてきました。しかし技術開発によって製作精度の向上やさまざまな材料に対応できるようになり、性能や機能を評価できる試作品もラピッドプロトタイピングで製作できるようになっています。

以前のラピッドプロトタイピングでは非常に大きな設備が必要でしたが、近年では3Dプリンタの普及により、小型で低価格なラピッドプロトタイピングが可能になりました。

3Dプリンタを用いたラピッドプロトタイピングの種類

ラピッドプロトタイピングに使われる3Dプリンタでは、3Dの設計データを輪切りに分割したスライスデータを作成し、そのデータもとに材料の層を積み重ねて形状を表現します。これを積層造形法といいます。積層造形法の代表的な例を紹介します。

光造形法

光造形法とは、光を当てると硬化する樹脂を用いた方法です。液体状の樹脂に、作りたい部品の断面形状になるように紫外線レーザーを当て1層ずつ硬化させます。精度が高く、短時間で細部まで再現できますが、使える材料が限られており、機械も比較的高価です。

熱溶解積層法(FDM法)

熱を加えると溶ける熱可塑性樹脂を用い、溶かした樹脂を積み重ねていく方法が熱溶解積層法です。完成品が熱可塑性樹脂の場合には、同じ材料を使用できるため、形状だけでなく材料の強度なども完成品に近い試作品がつくれ、より正確な試作試験が行えます。しかし寸法精度が他の方法に比べて低くなりがちです。

粉末法

粉末法とは、レーザーを粉末状の素材にあてて溶かし、形状を作っていく方法です。樹脂だけでなく、銅やチタンなど一部の金属にも対応しているため、さまざまな用途に使えます。

3Dプリンタで行うラピッドプロトタイピング活用のメリットとデメリット

3Dプリンタで行うラピッドプロトタイピングには、次のようなメリットやデメリットがあります。

メリット – デザインや機能評価の待ち時間を短縮できる

設計した製品のデザインや機能を評価するためには、試作品が必要です。試作品をつくるためには時間がかかるため、その間は待ち時間となり、設計作業を先に進めることができません。しかしラピッドプロトタイピングであれば、試作品と同じ形状、素材のものをたった1日でつくれる可能性もあります。試作品のできあがりを待つ時間を短縮できるため、スムーズに評価に進めます。

デメリット – 素材や加工法が限られる

ラピッドプロトタイピングでは対応できる素材や加工法が限定されています。性能評価にラピッドプロトタイピングを使用する場合には、実際の製品とは素材や加工法が異なる点を考慮した評価が必要です。

完成品と同じ素材や加工法が選択できる場合や、違っていても性能評価に影響が出ない場合には、メリットが大きくなります。

まとめ

3Dプリンタを使ったラピッドプロトタイピングの特徴や種類、メリットとデメリットについて解説しました。ラピッドプロトタイピングは、製品の開発サイクルを短縮するために、効果的な試作品製作手法の一つです。素材や加工方法は限られますが、時間がかかる試作品の製作を最短1日で完了できます。3Dプリンタには光造形法や粉末法などさまざまな方法があるため、試作品の用途に合わせて、適切な素材や加工法を選択しましょう。

----------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはユニポーラステッピングモータとモータドライバなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

3Dプリンタを利用したラピッドプロトタイピングとは? 短期間で試作品を製作可能

ラピッドプロトタイピング(RP)は、ラピッド(早い)とプロトタイピング(試作)の名前のとおり高速試作ともよばれ、さまざまな方法を用いて短期間で試作品を製作します。従来、試作品は粘土や木を用いて職人が製作する方法が一般的でした。しかし、この方法では時間がかかり、コストも高くつきます。加えて近年では、製品の開発サイクルは短くなっていく一方です。それにともない、短い時間で試作品を作るニーズが高まってきました。

当初、ラピッドプロトタイピングは、製品の形状のみを再現する方法として採用されてきました。しかし技術開発によって製作精度の向上やさまざまな材料に対応できるようになり、性能や機能を評価できる試作品もラピッドプロトタイピングで製作できるようになっています。

以前のラピッドプロトタイピングでは非常に大きな設備が必要でしたが、近年では3Dプリンタの普及により、小型で低価格なラピッドプロトタイピングが可能になりました。

3Dプリンタを用いたラピッドプロトタイピングの種類

ラピッドプロトタイピングに使われる3Dプリンタでは、3Dの設計データを輪切りに分割したスライスデータを作成し、そのデータもとに材料の層を積み重ねて形状を表現します。これを積層造形法といいます。積層造形法の代表的な例を紹介します。

光造形法

光造形法とは、光を当てると硬化する樹脂を用いた方法です。液体状の樹脂に、作りたい部品の断面形状になるように紫外線レーザーを当て1層ずつ硬化させます。精度が高く、短時間で細部まで再現できますが、使える材料が限られており、機械も比較的高価です。

熱溶解積層法(FDM法)

熱を加えると溶ける熱可塑性樹脂を用い、溶かした樹脂を積み重ねていく方法が熱溶解積層法です。完成品が熱可塑性樹脂の場合には、同じ材料を使用できるため、形状だけでなく材料の強度なども完成品に近い試作品がつくれ、より正確な試作試験が行えます。しかし寸法精度が他の方法に比べて低くなりがちです。

粉末法

粉末法とは、レーザーを粉末状の素材にあてて溶かし、形状を作っていく方法です。樹脂だけでなく、銅やチタンなど一部の金属にも対応しているため、さまざまな用途に使えます。

3Dプリンタで行うラピッドプロトタイピング活用のメリットとデメリット

3Dプリンタで行うラピッドプロトタイピングには、次のようなメリットやデメリットがあります。

メリット – デザインや機能評価の待ち時間を短縮できる

設計した製品のデザインや機能を評価するためには、試作品が必要です。試作品をつくるためには時間がかかるため、その間は待ち時間となり、設計作業を先に進めることができません。しかしラピッドプロトタイピングであれば、試作品と同じ形状、素材のものをたった1日でつくれる可能性もあります。試作品のできあがりを待つ時間を短縮できるため、スムーズに評価に進めます。

デメリット – 素材や加工法が限られる

ラピッドプロトタイピングでは対応できる素材や加工法が限定されています。性能評価にラピッドプロトタイピングを使用する場合には、実際の製品とは素材や加工法が異なる点を考慮した評価が必要です。

完成品と同じ素材や加工法が選択できる場合や、違っていても性能評価に影響が出ない場合には、メリットが大きくなります。

まとめ

3Dプリンタを使ったラピッドプロトタイピングの特徴や種類、メリットとデメリットについて解説しました。ラピッドプロトタイピングは、製品の開発サイクルを短縮するために、効果的な試作品製作手法の一つです。素材や加工方法は限られますが、時間がかかる試作品の製作を最短1日で完了できます。3Dプリンタには光造形法や粉末法などさまざまな方法があるため、試作品の用途に合わせて、適切な素材や加工法を選択しましょう。

----------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはユニポーラステッピングモータとモータドライバなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

Posted by patricia at

16:02

│Comments(0)

今改めて考えたい「ロボット工学三原則」

2021年11月12日

人の姿を模し、人と同じように歩いたり話したりするロボットが人間と共存する世界は、長い間マンガやSF小説の世界の中だけで実現可能な夢物語のように思われてきました。

しかし、近年になってPepperやロボホンをはじめとした高機能なロボットが続々と姿を現し始め、いよいよ「人間とロボットが手を携えて生きてゆく時代」が訪れようとしています。

かつては想像の産物でしかなかった「ロボット」が日に日に現実味を持ち、我々にとって極めて身近な存在となりつつある今、改めて「ロボット工学三原則」について考えてみましょう。

ロボットが従うべき三つの原則

ロボット工学三原則とは、ロボットが必ず従うべきとされる三つの原則で、もともとは米国の作家アイザック・アシモフの作品内に登場する「2058年のロボット工学ハンドブック」の中で定義されていたものですが、現在では小説の世界の枠を超えて、現実社会のロボット工学にも少なからぬ影響を与えたと言われています。

意思を持つロボットと人間がこの社会で安全かつ平和に共存していくためには、

ロボットが人間に対して安全であること

(人間からの)命令に服従すること

自分自身を防衛すること

という三つの原則に従うように設計されている必要がありますが、この三つの原則をまとめたものが「ロボット工学の三原則」です。

ロボット工学三原則は原則として、自ら思考し、自己の判断で動く自律型のロボットに対して適用されるものと考えられています。

逆にいうと、人間が搭乗して操作するモビルスーツタイプのロボットには、この原則は適用されません。

これが「ロボット工学三原則」だ

ロボット工学三原則は、次の三つから構成されています。

<第一条>

ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

<第二条>

ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

<第三条>

ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

アシモフは、「ロボットシリーズ」と呼ばれる、ロボットを扱う一連のSF小説を発表していますが、「ロボット工学の三原則」はこれらの作品を貫く、非常に重要な主題として扱われています。

アシモフの作品内において、ロボット工学三原則に従わないロボットは「存在してはならない」というのが大前提となっています。

しかし、何らかの事情で三原則のうちの一部が「弱められた」ロボットが作られ、その結果、ロボットとしては考えられない行動を取ったりするのです。

そうした矛盾が、小説としての「面白み」となっているわけです。

ロボット三原則とフレーム問題

ロボット三原則は人とロボットの安全な共存生活のためにはなくてはならないものですが、一方で、実際にこの三原則に従うロボットを開発しようとすると、いわゆる「フレーム問題」を引き起こすと言われています。

フレーム問題とはもともと人工知能の領域において指摘されている問題です。

我々人間には現実社会に存在する取り巻く無数の要素の中から、「今、この瞬間の行動に関係のある事柄」だけを選び、その他の要素を意図的に無視する(つまり、必要なことだけを枠=フレームで囲んで、その範囲内で判断する)ということを、あたりまえに行っています。

しかし、人工知能(以下、AI)やロボットにこのような力を持たせるのは、非常に難しいのです。

このため、有限の処理能力しか持たないAIやロボットは、現実世界の無限の選択肢を人間のように「うまくさばく」ことができません。

つまり、ロボット工学の三原則を守るためにあらゆる可能性を検討しようとすると、実在するコンピュータでは計算能力が追いつかず、コンピュータでいう「フリーズ」のような状況に陥ってしまうのです。

アシモフの小説の中にも、ロボット工学の三原則に矛盾する困難な問いを投げかけられた結果、コイルが焼き切れて壊れてしまうロボットの話が登場します。

フレーム問題は解決するか!?

このように、これまではロボット工学三原則に沿ったロボットを開発するのは困難なことだと考えられてきましたが、深層学習(ディープ・ラーニング)の登場により、AIに自ら「概念」を獲得させる素地が整ったことにより、今後、フレーム問題を解決できる可能性があるという意見も出てきています。

コンピュータの性能向上、AI技術の進歩、データ分析技術の向上、そしてあらゆるモノがインターネットに繋がるIoT技術の登場により、ロボットは今後、これまで考えられてきた限界を大きく超えて、新たな次元へと進化していくのかもしれません。

---------------------------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはギヤードモータとステッピングモータドライバなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

しかし、近年になってPepperやロボホンをはじめとした高機能なロボットが続々と姿を現し始め、いよいよ「人間とロボットが手を携えて生きてゆく時代」が訪れようとしています。

かつては想像の産物でしかなかった「ロボット」が日に日に現実味を持ち、我々にとって極めて身近な存在となりつつある今、改めて「ロボット工学三原則」について考えてみましょう。

ロボットが従うべき三つの原則

ロボット工学三原則とは、ロボットが必ず従うべきとされる三つの原則で、もともとは米国の作家アイザック・アシモフの作品内に登場する「2058年のロボット工学ハンドブック」の中で定義されていたものですが、現在では小説の世界の枠を超えて、現実社会のロボット工学にも少なからぬ影響を与えたと言われています。

意思を持つロボットと人間がこの社会で安全かつ平和に共存していくためには、

ロボットが人間に対して安全であること

(人間からの)命令に服従すること

自分自身を防衛すること

という三つの原則に従うように設計されている必要がありますが、この三つの原則をまとめたものが「ロボット工学の三原則」です。

ロボット工学三原則は原則として、自ら思考し、自己の判断で動く自律型のロボットに対して適用されるものと考えられています。

逆にいうと、人間が搭乗して操作するモビルスーツタイプのロボットには、この原則は適用されません。

これが「ロボット工学三原則」だ

ロボット工学三原則は、次の三つから構成されています。

<第一条>

ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

<第二条>

ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

<第三条>

ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

アシモフは、「ロボットシリーズ」と呼ばれる、ロボットを扱う一連のSF小説を発表していますが、「ロボット工学の三原則」はこれらの作品を貫く、非常に重要な主題として扱われています。

アシモフの作品内において、ロボット工学三原則に従わないロボットは「存在してはならない」というのが大前提となっています。

しかし、何らかの事情で三原則のうちの一部が「弱められた」ロボットが作られ、その結果、ロボットとしては考えられない行動を取ったりするのです。

そうした矛盾が、小説としての「面白み」となっているわけです。

ロボット三原則とフレーム問題

ロボット三原則は人とロボットの安全な共存生活のためにはなくてはならないものですが、一方で、実際にこの三原則に従うロボットを開発しようとすると、いわゆる「フレーム問題」を引き起こすと言われています。

フレーム問題とはもともと人工知能の領域において指摘されている問題です。

我々人間には現実社会に存在する取り巻く無数の要素の中から、「今、この瞬間の行動に関係のある事柄」だけを選び、その他の要素を意図的に無視する(つまり、必要なことだけを枠=フレームで囲んで、その範囲内で判断する)ということを、あたりまえに行っています。

しかし、人工知能(以下、AI)やロボットにこのような力を持たせるのは、非常に難しいのです。

このため、有限の処理能力しか持たないAIやロボットは、現実世界の無限の選択肢を人間のように「うまくさばく」ことができません。

つまり、ロボット工学の三原則を守るためにあらゆる可能性を検討しようとすると、実在するコンピュータでは計算能力が追いつかず、コンピュータでいう「フリーズ」のような状況に陥ってしまうのです。

アシモフの小説の中にも、ロボット工学の三原則に矛盾する困難な問いを投げかけられた結果、コイルが焼き切れて壊れてしまうロボットの話が登場します。

フレーム問題は解決するか!?

このように、これまではロボット工学三原則に沿ったロボットを開発するのは困難なことだと考えられてきましたが、深層学習(ディープ・ラーニング)の登場により、AIに自ら「概念」を獲得させる素地が整ったことにより、今後、フレーム問題を解決できる可能性があるという意見も出てきています。

コンピュータの性能向上、AI技術の進歩、データ分析技術の向上、そしてあらゆるモノがインターネットに繋がるIoT技術の登場により、ロボットは今後、これまで考えられてきた限界を大きく超えて、新たな次元へと進化していくのかもしれません。

---------------------------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはギヤードモータとステッピングモータドライバなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

Posted by patricia at

15:47

│Comments(0)

3Dプリンターのサポート材って何?なぜ必要?

2021年11月08日

サポート材とは何か?

サポート材とは、3Dプリンターでモノを作る過程で「造形物を支える」材料を指します。

サポート材は、造形物の土台や足場になります。

例えば、空中に浮いている構造の立体物を造形する場合、造形中に「浮いている部分」が自重で潰れてしまう可能性があります。

そのため造形物が崩れないように、サポート材が支えます。

サポート材も一緒に造形される

あらかじめ完成品となる立体物の「型」のような物をサポート材で造形しておくのではなく、あくまで「サポート材」も完成品となる立体物と一緒に造形されます。

サポート材は造形後に取り除かれる

サポート材はあくまで造形中のモデルが崩れないように用いられる材料です。

造形完了後は立体物の形が安定するため、支えとなるサポート材が不要となり、サポート材は造形完了後に取り除かれます。

サポート材は簡単に除去できるように、特殊な材料で造形されたり、低密度形式で造形されたりするなどの工夫がなされています。

サポート材はなぜ必要?

サポート材は、造形後に取り除かれます。

つまり「取り除かれる物をわざわざ造形する」ということ。これは何だか奇妙に思えますし、サポート材を取り除く手間も発生します。

では、なぜサポート材が必要なのでしょうか?

それは「造形物の歪みや崩壊を防ぐため」に他なりません。

例えば、穴の空いた立方体を作りたい場合。

「穴」の部分を支える物がないと造形中に崩れます。

崩れないようにするためには「支え」となる「サポート材」が必要です。

3Dプリンターで複雑な造形ができるのは、サポート材による支えがあるからです。

また、FDM方式の場合にはもう一つの役割があります。

それは「モデルの反りを抑える」ことです。

造形トレイとモデルをしっかりとグリップし、造型中にモデルが反らないようにサポートします。

また、造形後にサポート除去が綺麗で簡単に行えるようにサポート材専用の材料に対応しているかは大切なポイントです。

ストラタシスではサポート除去工程も簡単に誰にでもできるよう設計されています。

サポート材が必要な形状とは?

では具体的にどのような形の場合、サポート材が必要になるのでしょうか?

ここでは基本的な3つの形状について解説していきます。

オーバーハング

オーバーハングとは、傾斜が垂直以上の部分を指します。

傾斜がついた部分が張り出している場合はサポート材が必要です。

T字型の造形物

例えば、T字型。

この形を、そのまま造形すると横棒の部分が宙に浮いているため崩れてしまいます。

よって、サポート材で左右に張り出した横棒を支えます。

例えば「飛行機の模型を作りたい」という場合がこれに該当します。

飛行機の翼は、宙に浮いています。

そのまま造形すると翼の部分が完成前に自重で崩壊します。

造形中に翼が崩れないようにするためには、サポート材による支えが必要です。

Y字型の造形物

オーバーハングの代表的な形として、もう一つ「Y字型」があります。

T字型の場合は、縦棒に対し「90度」の角度で接着されていますが「Y字型」の場合は「45度」。

これならサポート材なしでできるのか?というと、こちらの場合もサポート材が必要です。(ただし、FDM方式の場合には「45度」までサポート材なしで造形が可能です。)

例えば、グラスやコップのような角度のついた造形物を作成したい場合が該当します。

グラス側面はデザインによっては、垂直にならないものもあります。その場合、サポート材によって側面を支持することで造形できます。

造形できない角度って?

具体的にどの角度から、造形できなくなるのでしょうか?

これは、3Dプリンターの機種によって異なります。

またサポート材なしで造形できたとしても、傾斜面に積層時の跡が目立つといった場合もあります。

モデルが崩れない角度だけでなく、綺麗に造形できる角度も機種によって異なります。

このように「どの角度からサポート材が必要になるか」を検討するのも、極力サポート材を使わないようにしたいという発想からです。

除去する手間やサポート材の材料費を考えると、サポート材が少なくて済むならそれに越したことはありません。

ブリッジ

Hの文字のようにサポートが必要のない構造の間に、浮いている要素が橋(ブリッジ)のように掛け渡されている造形物も、サポート材が必要です。

穴

穴の空いたモデル、空洞があるモデルでも、サポート材が必要です。

構造的には、ブリッジに近い部分もあります。

-------------------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはステッピングモータブレーキとBLDCモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

サポート材とは、3Dプリンターでモノを作る過程で「造形物を支える」材料を指します。

サポート材は、造形物の土台や足場になります。

例えば、空中に浮いている構造の立体物を造形する場合、造形中に「浮いている部分」が自重で潰れてしまう可能性があります。

そのため造形物が崩れないように、サポート材が支えます。

サポート材も一緒に造形される

あらかじめ完成品となる立体物の「型」のような物をサポート材で造形しておくのではなく、あくまで「サポート材」も完成品となる立体物と一緒に造形されます。

サポート材は造形後に取り除かれる

サポート材はあくまで造形中のモデルが崩れないように用いられる材料です。

造形完了後は立体物の形が安定するため、支えとなるサポート材が不要となり、サポート材は造形完了後に取り除かれます。

サポート材は簡単に除去できるように、特殊な材料で造形されたり、低密度形式で造形されたりするなどの工夫がなされています。

サポート材はなぜ必要?

サポート材は、造形後に取り除かれます。

つまり「取り除かれる物をわざわざ造形する」ということ。これは何だか奇妙に思えますし、サポート材を取り除く手間も発生します。

では、なぜサポート材が必要なのでしょうか?

それは「造形物の歪みや崩壊を防ぐため」に他なりません。

例えば、穴の空いた立方体を作りたい場合。

「穴」の部分を支える物がないと造形中に崩れます。

崩れないようにするためには「支え」となる「サポート材」が必要です。

3Dプリンターで複雑な造形ができるのは、サポート材による支えがあるからです。

また、FDM方式の場合にはもう一つの役割があります。

それは「モデルの反りを抑える」ことです。

造形トレイとモデルをしっかりとグリップし、造型中にモデルが反らないようにサポートします。

また、造形後にサポート除去が綺麗で簡単に行えるようにサポート材専用の材料に対応しているかは大切なポイントです。

ストラタシスではサポート除去工程も簡単に誰にでもできるよう設計されています。

サポート材が必要な形状とは?

では具体的にどのような形の場合、サポート材が必要になるのでしょうか?

ここでは基本的な3つの形状について解説していきます。

オーバーハング

オーバーハングとは、傾斜が垂直以上の部分を指します。

傾斜がついた部分が張り出している場合はサポート材が必要です。

T字型の造形物

例えば、T字型。

この形を、そのまま造形すると横棒の部分が宙に浮いているため崩れてしまいます。

よって、サポート材で左右に張り出した横棒を支えます。

例えば「飛行機の模型を作りたい」という場合がこれに該当します。

飛行機の翼は、宙に浮いています。

そのまま造形すると翼の部分が完成前に自重で崩壊します。

造形中に翼が崩れないようにするためには、サポート材による支えが必要です。

Y字型の造形物

オーバーハングの代表的な形として、もう一つ「Y字型」があります。

T字型の場合は、縦棒に対し「90度」の角度で接着されていますが「Y字型」の場合は「45度」。

これならサポート材なしでできるのか?というと、こちらの場合もサポート材が必要です。(ただし、FDM方式の場合には「45度」までサポート材なしで造形が可能です。)

例えば、グラスやコップのような角度のついた造形物を作成したい場合が該当します。

グラス側面はデザインによっては、垂直にならないものもあります。その場合、サポート材によって側面を支持することで造形できます。

造形できない角度って?

具体的にどの角度から、造形できなくなるのでしょうか?

これは、3Dプリンターの機種によって異なります。

またサポート材なしで造形できたとしても、傾斜面に積層時の跡が目立つといった場合もあります。

モデルが崩れない角度だけでなく、綺麗に造形できる角度も機種によって異なります。

このように「どの角度からサポート材が必要になるか」を検討するのも、極力サポート材を使わないようにしたいという発想からです。

除去する手間やサポート材の材料費を考えると、サポート材が少なくて済むならそれに越したことはありません。

ブリッジ

Hの文字のようにサポートが必要のない構造の間に、浮いている要素が橋(ブリッジ)のように掛け渡されている造形物も、サポート材が必要です。

穴

穴の空いたモデル、空洞があるモデルでも、サポート材が必要です。

構造的には、ブリッジに近い部分もあります。

-------------------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはステッピングモータブレーキとBLDCモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

Posted by patricia at

15:44

│Comments(0)

ブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータの違いを解説

2021年11月02日

ブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータの最大の違いはブラシの有無ですが、そのほかにも違いがあります。この記事ではブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータについて、仕組みや制御にどのような違いがあるのかを解説します。

ブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータで、各部を構成するものの違い

モータには固定子と回転子があり、コイルに電流を流す際に得られる電磁力で回転子が回転します。これはブラシ付きDCモータ、ブラシレスDCモータいずれのモータにも同じ仕組みです

ただし、何が回転子、固定子になるのかはブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータでは異なります。また、モータを回転させる基本構造としてブラシ付きDCモータはブラシと整流子が必要ですが、ブラシレスDCモータは駆動回路が必要です。

ブラシ付きDCモータはコイルが巻かれた積層鉄心が回転子です。回転子が磁界内で回転すると、回転子に付いている整流子も回転し、整流子が接するブラシが替わります。整流子が接するブラシが入れ替わるたびにコイルを流れる電流の向きが切り替わることで、回転子が回り続けてモータが駆動します。ブラシ付きDCモータの回転速度やトルクを制御したい場合には、電圧を調整します。

一方、ブラシレスDCモータは、永久磁石が回転子を構成し、永久磁石が取りつけられた回転子アセンブリ全体が回転します。また、ブラシ付きDCモータではブラシと整流子が実際に接触しますが、ブラシレスDCモータの場合には接点がありません。そこでセンサから取得する磁極位置の情報で電流を流すコイルを切り替えています。

ブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータは基本構造が違う

先にご紹介した制御方法の違いについてもう少し詳しくご紹介します。

ブラシ付きDCモータの制御方法

ブラシ付きDCモータでは、回転をブラシと整流子で制御します。固定子に界磁があり、回転子のコイルに電流が流れます。ブラシと整流子が接触するとブラシから整流子を経てコイルに電流が流れ、フレミングの左手の法則の向きに従い電磁力が発生して回転子が動きます。ただし回転が90度に近づくと電磁力の方向が中心を向くため、回転が止まってしまいます。

そこで、回転位置が90度になる直前でいったん電流を止め、慣性モーメントでさらに90度回転させたあと別の向きの電流を流します。これにより90度から反対側の270度付近までの回転を維持します。このように回転に伴い回転子が180度回るごとに、コイルを流れる電流の方向を交互に切り替えて回転を維持しています。

そしてコイルの形状や巻数、界磁の磁束密度を変えずにトルクや回転数を制御するには、コイルに流れる電流を調節します。電流が大きければトルクが大きくなり回転数がより早くなるのです。

ブラシレスDCモータの制御方法

ブラシレスDCモータの場合は、ブラシ付きDCモータとは逆に固定子側にコイルを巻いた鉄心などを配置して制御を行います。

例えばアウターロータ型の3相ブラシレスDCモータの場合、3個の固定子コイルに6個のスイッチから構成されます。各々のスイッチに電流を流すとコイルにN極とS極が発生し回転子が動きます。電流を制御して固定子側の磁極が次々に遷移すると、磁気の吸引力と反発力を使い回転子が高速回転します。

ブラシレスDCモータの制御回路には「モータの回転数を検出する磁極センサ」「回転数の指令と現時点の回転状況を比較・判断する回路」「駆動すべき電圧を計算する回路」「実際に電圧を印加させる駆動回路」などが含まれています。

耐久性やノイズへのリスクが違う

ブラシ付きDCモータにあるブラシと整流子は、直接接触することから使用するにつれ徐々に摩擦していきます。さらに電気的ノイズ、火花放電の発生、騒音のリスクがあり接点は高回転に対応しづらいです。初期コストを抑えたい場合に、ブラシ付きDCモータは役立ちますが、定期的に点検をしたり部品交換をしたりというメンテナンスが必要なため、将来的なコストが高まる可能性があります。

また、ブラシレスDCモータはブラシがないため、ブラシの摩耗やブラシの接触が原因のノイズが起きません。ブラシ付きDCモータに比べて、正弦波駆動と呼ばれる静かで低振動、低ノイズな回転方法であることから制御しやすい特徴があります。そのため、長寿命で高効率なモータが求められる場合には、ブラシレスDCモータが採用される傾向があります。

ロータ位置検出の要否が異なる

ブラシ付きDCモータは、電流の切り替えができれば、基本的に回転子がどの位置にあるかを検出する必要はありません。

一方、ブラシレスDCモータの場合は、回転子の位置ごとに回転子側の電極を制御するため、回転子の位置を検出することは必須です。位置を検出することで、より回転数やトルクを安定させるメリットがあります。

まとめ

ブラシ付きDCモータにはブラシと整流子があり、ブラシレスDCモータではそれとは異なり制御回路があります。また固定子と回転子では、「コイルが巻かれた積層鉄心」「永久磁石」の組み合わせもブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータとでは逆になっています。それぞれの違いを踏まえて目的にあったモータを選びましょう。

--------------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはステッピングモータブレーキとクローズドループステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

ブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータで、各部を構成するものの違い

モータには固定子と回転子があり、コイルに電流を流す際に得られる電磁力で回転子が回転します。これはブラシ付きDCモータ、ブラシレスDCモータいずれのモータにも同じ仕組みです

ただし、何が回転子、固定子になるのかはブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータでは異なります。また、モータを回転させる基本構造としてブラシ付きDCモータはブラシと整流子が必要ですが、ブラシレスDCモータは駆動回路が必要です。

ブラシ付きDCモータはコイルが巻かれた積層鉄心が回転子です。回転子が磁界内で回転すると、回転子に付いている整流子も回転し、整流子が接するブラシが替わります。整流子が接するブラシが入れ替わるたびにコイルを流れる電流の向きが切り替わることで、回転子が回り続けてモータが駆動します。ブラシ付きDCモータの回転速度やトルクを制御したい場合には、電圧を調整します。

一方、ブラシレスDCモータは、永久磁石が回転子を構成し、永久磁石が取りつけられた回転子アセンブリ全体が回転します。また、ブラシ付きDCモータではブラシと整流子が実際に接触しますが、ブラシレスDCモータの場合には接点がありません。そこでセンサから取得する磁極位置の情報で電流を流すコイルを切り替えています。

ブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータは基本構造が違う

先にご紹介した制御方法の違いについてもう少し詳しくご紹介します。

ブラシ付きDCモータの制御方法

ブラシ付きDCモータでは、回転をブラシと整流子で制御します。固定子に界磁があり、回転子のコイルに電流が流れます。ブラシと整流子が接触するとブラシから整流子を経てコイルに電流が流れ、フレミングの左手の法則の向きに従い電磁力が発生して回転子が動きます。ただし回転が90度に近づくと電磁力の方向が中心を向くため、回転が止まってしまいます。

そこで、回転位置が90度になる直前でいったん電流を止め、慣性モーメントでさらに90度回転させたあと別の向きの電流を流します。これにより90度から反対側の270度付近までの回転を維持します。このように回転に伴い回転子が180度回るごとに、コイルを流れる電流の方向を交互に切り替えて回転を維持しています。

そしてコイルの形状や巻数、界磁の磁束密度を変えずにトルクや回転数を制御するには、コイルに流れる電流を調節します。電流が大きければトルクが大きくなり回転数がより早くなるのです。

ブラシレスDCモータの制御方法

ブラシレスDCモータの場合は、ブラシ付きDCモータとは逆に固定子側にコイルを巻いた鉄心などを配置して制御を行います。

例えばアウターロータ型の3相ブラシレスDCモータの場合、3個の固定子コイルに6個のスイッチから構成されます。各々のスイッチに電流を流すとコイルにN極とS極が発生し回転子が動きます。電流を制御して固定子側の磁極が次々に遷移すると、磁気の吸引力と反発力を使い回転子が高速回転します。

ブラシレスDCモータの制御回路には「モータの回転数を検出する磁極センサ」「回転数の指令と現時点の回転状況を比較・判断する回路」「駆動すべき電圧を計算する回路」「実際に電圧を印加させる駆動回路」などが含まれています。

耐久性やノイズへのリスクが違う

ブラシ付きDCモータにあるブラシと整流子は、直接接触することから使用するにつれ徐々に摩擦していきます。さらに電気的ノイズ、火花放電の発生、騒音のリスクがあり接点は高回転に対応しづらいです。初期コストを抑えたい場合に、ブラシ付きDCモータは役立ちますが、定期的に点検をしたり部品交換をしたりというメンテナンスが必要なため、将来的なコストが高まる可能性があります。

また、ブラシレスDCモータはブラシがないため、ブラシの摩耗やブラシの接触が原因のノイズが起きません。ブラシ付きDCモータに比べて、正弦波駆動と呼ばれる静かで低振動、低ノイズな回転方法であることから制御しやすい特徴があります。そのため、長寿命で高効率なモータが求められる場合には、ブラシレスDCモータが採用される傾向があります。

ロータ位置検出の要否が異なる

ブラシ付きDCモータは、電流の切り替えができれば、基本的に回転子がどの位置にあるかを検出する必要はありません。

一方、ブラシレスDCモータの場合は、回転子の位置ごとに回転子側の電極を制御するため、回転子の位置を検出することは必須です。位置を検出することで、より回転数やトルクを安定させるメリットがあります。

まとめ

ブラシ付きDCモータにはブラシと整流子があり、ブラシレスDCモータではそれとは異なり制御回路があります。また固定子と回転子では、「コイルが巻かれた積層鉄心」「永久磁石」の組み合わせもブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータとでは逆になっています。それぞれの違いを踏まえて目的にあったモータを選びましょう。

--------------------------------------------------------------------------

skysmotor.comはステッピングモータブレーキとクローズドループステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。

Posted by patricia at

15:43

│Comments(0)